#0

올초에 경리 면접을 볼 때였다. 대표님과 둘이 회의실에 앉았다. 20대 중반의 대학을 갓 졸업한 파릇파릇한 여학생이 왔다. 면접 전에 이력서를 잠깐 훓어보았는데 굉장히 특이한 이력의 소유자였다. 경리를 채용하는데 무려 국립대학교 컴퓨터 공학과를 우수한 성적으로(?!) 졸업한 친구가 지원한 것이었다. 신기하다는 생각과 함께 면접을 시작했다. 사실 경리를 뽑는데 내가 물어볼 만한 질문이 크게 많지는 않다. 내가 경리 직원이 해야 하는 업무에 대해서 잘 아는 것도 아니고 추후에 업무 지시를 할 일이 많지도 않기 때문이다. 어떤 친구인지 보는 정도가 전부다. 3가지 정도 질문을 했던 것 같다. 우리 회사가 뭐하는 회사인지 아는지, 좋아하는 게임이 있는지, 컴퓨터 공학과를 졸업했는데 경리를 지원한 계기가 뭐냐 같은 것들…

그렇게 면접이 이어지는데 순간 이 모든 상황이 너무 우습다는 생각이 들었다. 왜냐하면 국립대학교 컴퓨터 공학과를 우수한 성적으로 졸업하고, 해외 봉사 활동을 했으며, 토익 성적도 나쁘지 않고, 다른 곳에서 인턴 경험까지 있는 이 친구가 조그만 업체의 연봉도 그다지 높지 않은 경리 자리를 꿰차기 위해서 자신의 이력서에 비어 있는 시간 동안에는 무엇을 했는지, 왜 그런 선택을 했는지를 일일이 답하고 있었기 때문이다. 오버스펙도 이런 오버스펙이 없을텐데. 그 친구는 그 자리에 앉아서는 나름 최선을 다해서 자신의 빈틈을 답변을 통해서 메우고 있었던 것이다.

그 상황이 더욱 아이러니하게 느껴졌던 이유는 그 친구를 선택할지 말지 고민하며 구름위의 심판자처럼 앉아 있는 두 사람이 불과 2-3시간 전에는 그다지 상황도 좋지 않은 중견기업 하청 업체 앞에서 똑같은 과정을 거치고 있었다는 점이다. 물론 그때는 그 두명이 온갖 것들에 대한 답변을 해주면서 자신들의 존재를 온몸으로 증명해야 하는 입장이었다. 그냥 그런 상황 자체가 너무 우습고 어처구니 없게 느껴졌다.

#1

10년 전이었다. 부산에서 병특 자리를 알아보던 나는 부산에서 그나마 괜찮은 GIS 업체 면접실에 앉아 있었다. 임원 중에 포공 출신이 있었는지 면접 대기실엔 유달리 포공 학생들이 많았다. 다들 뭘 그리도 많이 출력해 왔는지 마치 그 많은 서류 더미들이 자신의 존재를 증명해 주기라도 하듯 신주단지 모시듯이 살펴보며 읽고 또 읽고, 외우고 또 외우고 있었다. 그리곤 종이 한 장 없이 뻘쭘하게 앉아 있는 나에게 무슨 프로젝트에 참여해 봤냐는 질문을 했다. 나는 참여해 본 프로젝트가 없다고 했다. 그러다 내 차례가 와서는 면접실로 이동했다. 면접실 그 자리… 나는 80만원 급여의 병특 자리를 얻기 위해 지난 여름 방학에 내가 캐나다 스탠리 파크에서 무얼 했는지까지 이야기를 해야 했다. 최종적으로 한명 뽑는 그 자리에 뽑혔지만, 일주일 정도 다니다 때려쳤다. 아직도 빈정거리는 말투로 질문을 하던 면접관의 인상이 선하다.

이후에 이직을 하면서 면접을 서너 번 정도 더 볼 기회가 있었다. 그 모든 면접이 전부 그렇게 유쾌한 경험은 아니었다. 자신의 존재를 스스로 증명해야 하는 일이 원래 다 그렇게 비루하고 구차한 법이다. 그러면서 자연스레 나중엔 내가 증명을 하는 입장이 아닌 시키는 입장으로 살아야겠다는 생각을 했다. 당시엔 적어도 그게 편해 보였다.

#2

대학교 4학년 여름 방학. 지인들 덕에 무리에 끼여서 창업을 할 수 있는 기회가 생겼다. 난 그때까지만해도 적어도 이 일이 나를 증명하는 입장에서 증명을 시키는 입장으로 바꿔줄거라 믿었다. 인생을 온통 핑크빛으로 낙관하는 풋내기 20대였던 나는 아무 생각 없이 그렇게 창업에 동참했다.

하지만 사업을 시작한다는 것은 그 어떤 일보다 더 많은 증명을 나에게 요구했다. 스타트업이 제품을 만든다는 자체가 정말 상상도 못할 온갖 증명을 다해야 하는 일이란 걸 미처 몰랐던 것이다. 특히나 B2B 형태의 사업은 그 정도가 더 심하다. 넌더리 날 정도로 많은 증명을 필요로 한다. 이 제품이 실질적으로 효과가 있는지, 안정적인지 등에 관한 건 증명 축에도 끼지 못한다. 3-4년 전까지만 해도 내가 가장 빈번하게 그리고 가장 충격적으로 들었던 증명 요구 중에 하나는 회사가 망하지 않는다는 걸 증명하라는 이야기였다. 사실 그걸 어떻게 증명하겠는가? 미래에 벌어질 일을 내가 신도 아닌데 어떻게 개런티한단 말인가? 정말 터무니 없는 말이고 요구다. 그런데 그런 것들을 증명하고 다독이고 해야 겨우 한 카피 제품을 팔 수 있는게 사업이고, 시장이었다.

이건 여담인데 우리 이야기는 아니지만 모 업체는 외국 회사와 계약하면서 대한민국에 전쟁이 나면 어떻게 하냐는 이야기를 들었다고 한다. 그런데 더 황당한건 그 업체는 그 상황에 대한 대안을 증명함으로써 그 거래를 성사시켰다는 이야기. 이런게 B2B다 ㅠㅜ~

#3

그런 넌더리 나는 요구들에 대해서 때로는 증명하며, 때로는 영업력으로 뛰어 넘으며 몇 년 동안 착실히 일했다. 그 시간 동안 우리는 적어도 두개 정도 제품에 대해서 제품-시장 핏을 달성했다고 생각한다. 그말인 즉슨 그 제품들에 대해서는 더이상 과도하게 불필요한 증명 요구를 받지는 않는다는 이야기고, 제품의 기능적인 측면외의 부차적인 것들이 우리의 발목을 잡는 회수가 많이 줄었다는 의미다. 어쨌든 스스로 뭔가를 증명하지 않아도 알아주는 사람들이 있다는 것은 분명 행복한 일이다.

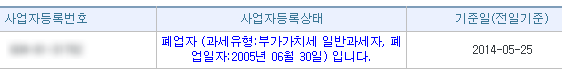

그렇게 한동안 증명이 뭔지를 잊고 살았던 나에게 오늘 한 장의 페이퍼가 도착했다. 종이에 씌여진 질문들의 면면을 살펴본다. 종이에 씌여진 질문들이 향하는 지점은 한 곳이다. 너네 회사가 얼마나 괜찮은 회사인지, 얼마나 기술력이 있는 회사인지를 증명하라는 이야기다. 잊었던 증명을 또 해야 하는 상황이 왔구나라는 생각. 페이퍼에 소설을 몇 자 끄적이다 다짐했다. 기필코 반드시 몇 년 후에는 이 따위 증명을 다시는 요구 받지 않겠노라고…

#4

면접을 보던 경리, 업체 앞에서 프리젠테이션을 하던 우리, 그리고 그 수많은 제품 판매 과정들을 생각해 본다. 지긋지긋한 증명을 해야 하는 과정은 끝이 없어 보인다. 그러다 불현듯 그런 생각이 들었다. 이 지긋지긋한 증명 요구를 끊을 수 있는 유일한 길은 세상에서 요구하는 그 모든 것에 대해서 미리 다 증명을 해 놓는게 아닌가라는 생각?!

… 생각의 퀀텀 점프 …

많은 프로그래머들이 오픈 소스 활동을 하는 것에 회의적이다. 당장 돈이 되지 않는 일이기도 하고, 현업에 치여서 바쁜데 그런 것까지 할 시간이 있겠냐는 생각이 지배적이다. 하지만 증명이란 관점에서 바라보면 좀 다른 생각이 든다. 오픈 소스 활동을 시작하고 그것이 쌓이는 순간 적어도 우리가 칠판 앞에 서서는 내가 이 바보같은 문제를 풀 수 있는 사람인지 아닌지, 리스트에서 성이 “김”씨인 사람이 몇 명인지 헤아리는 프로그램을 작성할 수 있는 사람인지 아닌지, 멀티스레드 환경에서 동기화 처리를 할 줄 아는 사람인지 아닌지 따위를 증명하기 위해서 시간 낭비를 하지는 않아도 될 것이라는 생각말이다.

github 계정을 만들고 그간 만들어 두었던 조악한 소스 코드라도 업로드를 해야겠다는 다짐을 했다. 적어도 그 작업들이 나중에 혹여나 프로그래머 신영진을 증명해야 하는 일이 생기더라도 그 귀찮은 작업들을 건너뛰게는 만들어줄거란 생각이 들어서였다.

#5

유명해진다는 건 어쩌면 자신이 앞으로 해야 할 모든 증명을 한순간에 다 해버리는건 아닐까?!